Parmi les trésors des collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Mulhouse figure la collection de dessins anciens du Musée des beaux-Arts de Mulhouse. Dans cette collection se trouve une pépite, quelque peu mystérieuse, de Théodore Géricault. Qu’y voit-on ?

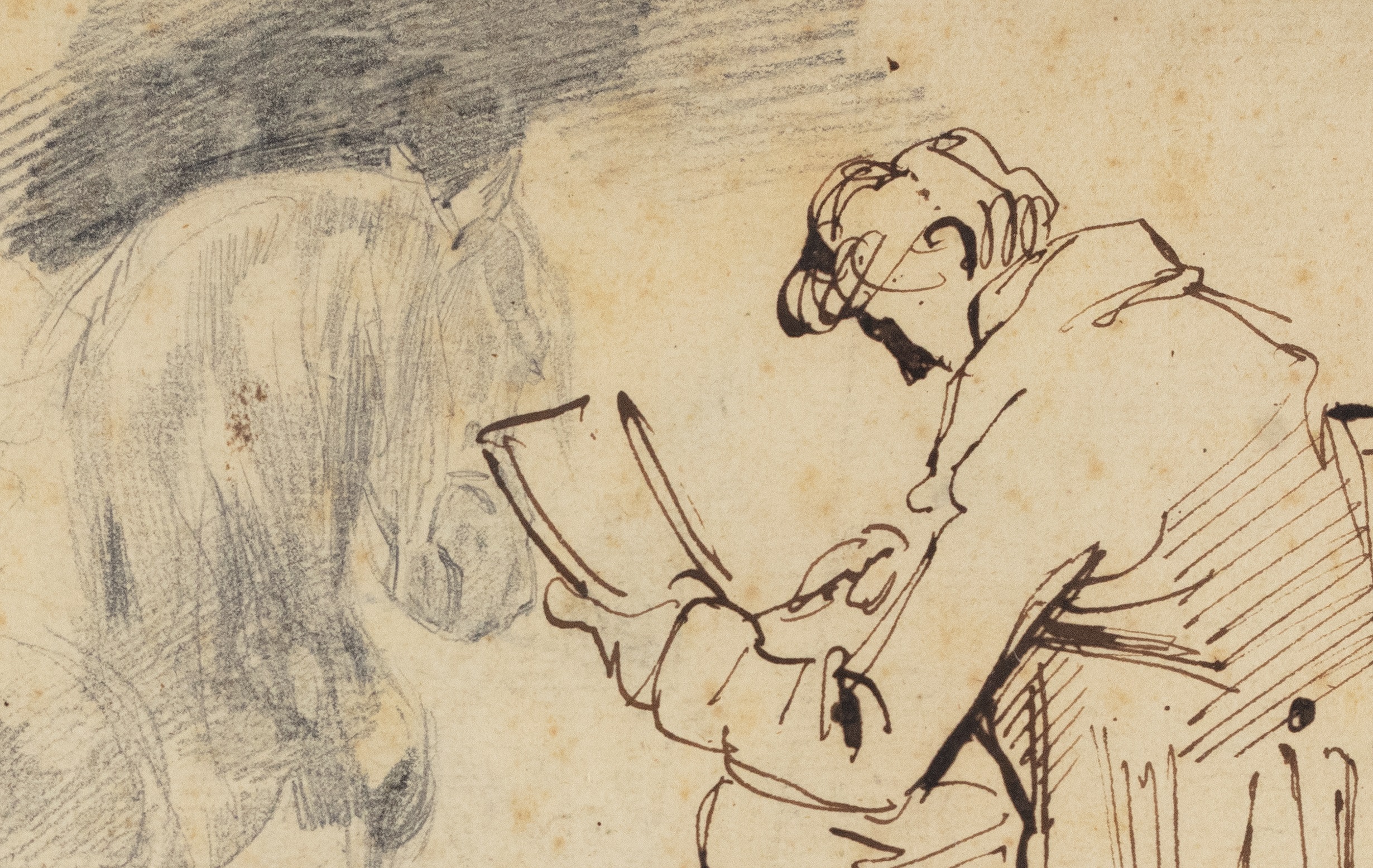

A gauche, apparaît l’esquisse au crayon, très sûre, d’un cheval figuré de trois-quarts dos et monté par un cavalier dont la silhouette est à peine esquissée. La partie droite du dessin représente un homme adossé à une chaise dessinant sur un carton, une feuille ou un carnet.

Essayons d’approfondir et de comprendre cette œuvre …

Pour cela, il faut revenir à l’origine connue de cette collection de dessins anciens : le Musée des beaux-Arts de Mulhouse a été édifié par la Société industrielle de Mulhouse entre 1880 et 1883 à l’angle de la rue Jean-Jacques Henner et de la rue des Bonnes Gens (actuel Musée d‘impression sur étoffes). En 1922, le premier étage accueillait en effet, face au « Musée historique » d’alors, une section « Aquarelles, pastels et dessins », ainsi qu’un « Cabinet des estampes ». De même qu’une partie des œuvres du musée, la collection de dessins fut mise à l’abri des combats et des bombardements de la seconde Guerre mondiale, à telle enseigne qu’on ne la redécouvrit qu’au début des années 1970, à la faveur des travaux et aménagements respectifs du Musée d‘impression sur étoffes (rue des Bonnes-Gens) et du nouveau Musée des beaux-Arts villa Steinbach. Au même titre que les gravures et lithographies en 1968, les dessins anciens furent confiés en « dépôt inaliénable » à la Bibliothèque municipale, laquelle avait créé au début des années 1950, sous l’impulsion de Léon Lang (peintre et lithographe, président de la Société Godefroy Engelmann), un cabinet des estampes offrant d’intéressantes conditions de conservation, communication et mise en valeur. Ce détour par l’histoire récente permet de comprendre pourquoi le Cabinet des estampes et des dessins de la Bibliothèque conserve des œuvres graphiques d’artistes tels Goltzius, David, Géricault, Jean-Jacques Henner, Rosa Bonheur ou encore Mucha.

L’un d’eux nous interpelle en particulier, attribué à Théodore Géricault (1791-1824), le célèbre peintre romantique du Radeau de La Méduse, dont le bicentenaire de la mort a été célébré en 2024. On en trouve mention dans le catalogue imprimé du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse imprimé par la Société industrielle de Mulhouse en 1922, section « Dessins anciens », sous le n° 1230. Il est mentionné ainsi : « Esquisses (plume et crayon) ». Si la technique – composite – est indiquée, le sujet n’est pas même suggéré. Or c’est le sujet de ce dessin qui le rend (au moins) « doublement » intéressant.

La partie gauche présente l’esquisse au crayon, très sûre, d’un robuste cheval figuré de trois-quarts dos, monté par un cavalier dont la silhouette est quant à elle à peine esquissée. On sait que Géricault, engagé en 1814 dans les Mousquetaires du roi et vouant une véritable passion pour le cheval, n’a cessé tout au long de sa carrière d’observer les chevaux, réalisant des dizaines de tableaux et des centaines de dessins (conservés notamment à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts) explorant l’anatomie, le mouvement, l’expressivité et les émotions de l’animal, du champ de bataille à l’écurie en passant par le champ de course.

La partie droite du dessin présente quant à elle, à l'encre brune cette fois et presque en symétrie et mordant légèrement sur l’autre motif, un homme adossé à une chaise dessinant d’un geste vraisemblablement rapide sur un carton, une feuille ou un carnet. Il est très tentant de considérer cette esquisse non seulement comme un auto-portrait de Géricault, mais plus encore comme une mise en abîme du travail d’observation et de « notation » graphique que suppose sa pratique artistique. Et nous aurions, en prime, avec la partie gauche crayonnée, un exemple de ce que l’artiste a pu croquer sur le papier dans cette attitude. A moins qu’il ne s’agisse de la coexistence fortuite de deux croquis sans rapport direct sur un même feuillet (du reste dessiné recto et verso, avec d’autres motifs d’un tout autre registre esquissés au crayon).

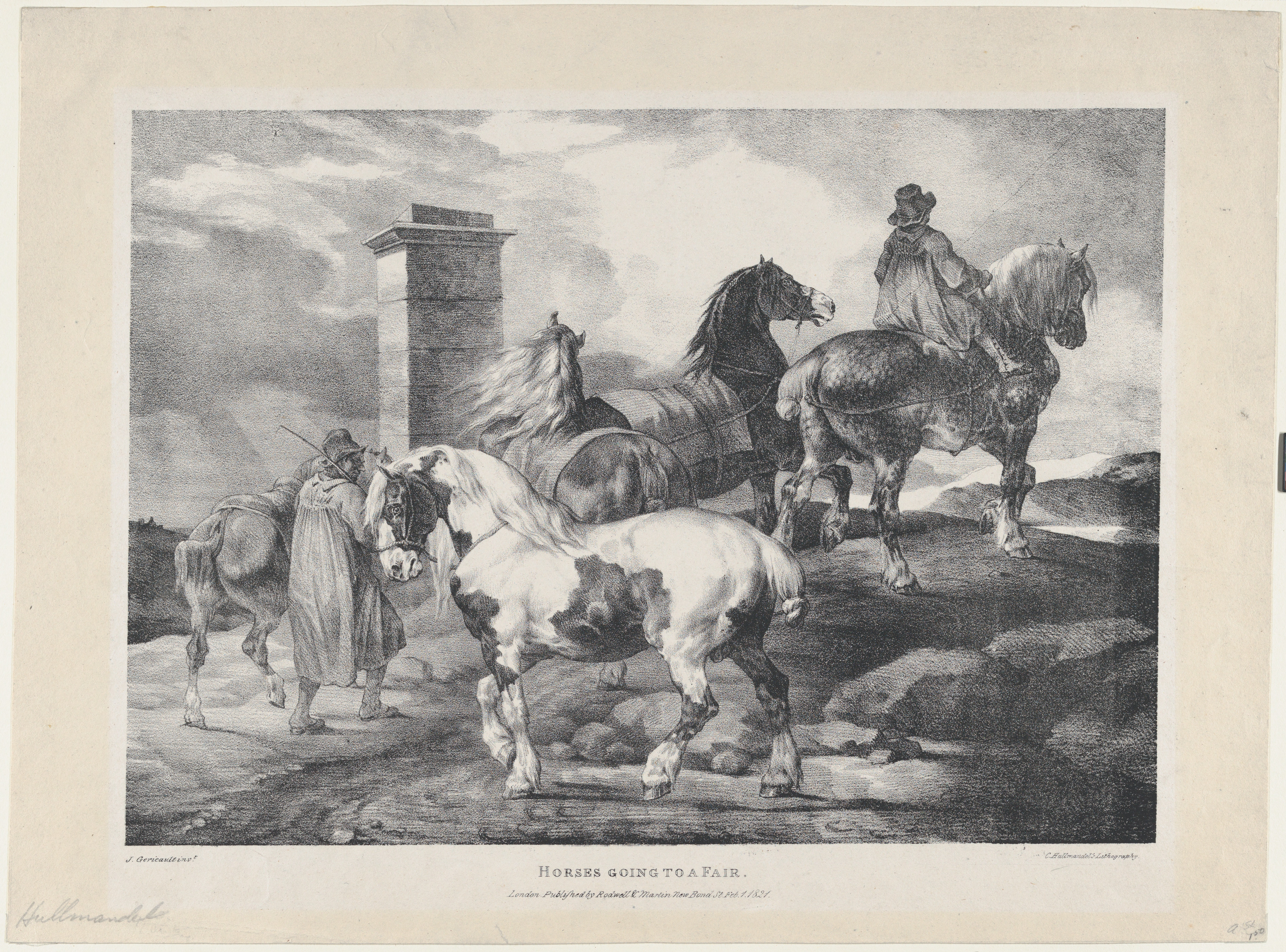

Ce qui semble à peu près certain en revanche c’est que l’esquisse de cheval est directement reprise dans une composition de Géricault éditée sous forme de lithographie en 1821 sous le titre « Horses going to a fair », littéralement « Chevaux menés à une foire », imprimée à Londres par Charles Hullmandel, soit le principal concurrent en Angleterre de l’imprimeur-lithographe mulhousien Godefroi Engelmann. Les cabinets des estampes de Strasbourg et de Mulhouse conservent d’ailleurs une partie des planches imprimées par Engelmann pour les recueils lithographiés Etudes de chevaux par Géricault (Paris : Gihaut, 1822) et Etudes de chevaux d'après nature (Paris : G. Engelmann, vers 1822), preuves au passage de l’intérêt « éditorial » de ces compositions équestres dont Géricault s’était fait une spécialité.

Le dessin « d’après nature » peut également révéler une dimension sociale comme dans notre dessin : ni cheval lancé dans la bataille, ni cheval de course monté par un jockey, Géricault représente ici un cheval de trait conduit avec d’autres sur une foire pour y être vendu. Il est une marchandise et un revenu en puissance. « Loin d’être un simple motif, l’obsession équestre de Théodore Géricault soulève de nombreuses questions transversales : géographiques, économiques, politiques, militaires et sociales. Suivre, observer, scruter ses chevaux est assurément un moyen formidable de comprendre les profondes évolutions de la société napoléonienne vers la révolution industrielle – le passage du cheval militaire au cheval prolétaire… » (Bruno Chenique et Gaëlle Rio, Les Chevaux de Géricault, catalogue de l’exposition du Musée de la Vie romantique, 2024).

Les anciens propriétaires de ce dessin n’étaient pas, eux, des prolétaires puisque ce dernier porte dans le coin inférieur gauche le chiffre du marquis de Chennevières. Philippe de Chennevières (1820-1899) fut à la fois l'un des plus grands collectionneurs d'art ancien au XIXe siècle (sa collection de 4000 dessins est restée légendaire auprès des amateurs), un actif conservateur d'art moderne qui opérait au Luxembourg (l'ancêtre de notre actuel musée national d'Art moderne) et dans les Salons, qui se trouva lié à la plupart des artistes et personnalités du monde de l'art sous le Second Empire avant d’être nommé un directeur des Beaux-Arts (1874 à 1878). Le dessin fut sans doute acquis par un industriel mulhousien (possiblement Charles Steinbach) qui en fit don à la Société industrielle pour le Musée des Beaux-Arts, où il fut exposé (son recto ou son verso ?[cf. ci contre]) et observé par beaucoup de curieux.

Références :

Théodore Géricault, [Etude pour Horses going to a fair / Chevaux se rendant à une foire, avec un autoportrait de l'artiste dessinant] (recto). [Deux femmes en robe Louis XV] (verso). Crayon et encre sur papier ; 230 x 315 mm

Ancienne collection du Marquis de Chennevières (estampille). Ancien Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, Société industrielle de Mulhouse (Catalogue 1922, n° 1230)

Cote : SIM dessin plano E6113 (Inv. SIM 2007 1787)

Consultable en ligne

Auteur du trésor : Michaël Guggenbuhl

Pour aller plus loin :

- Catalogue des dessins de la collection du marquis de Chennevières-Pointel, inspecteur des musées de province, exposés au musée d'Alençon. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857

- Bruno Chenique, Les Chevaux de Géricault (Paris : Inter-Livres-Bibliothèque de l'image, 2007)

- Bruno Chenique et Gaëlle Rio (dir.), Les Chevaux de Géricault (Paris : Musées de Paris, 2024), catalogue de l’exposition éponyme présentée par le Musée de la Vie romantique de mai à septembre 2024 à l’occasion du bicentenaire de la mort du peintre Théodore Géricault (1791-1824)